Studie zu gesellschaftlicher Resonanzfähigkeit von Klimapolitik

Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss die Resonanzfähigkeit von Klimaschutzpolitik ins Zentrum des Politikdesigns rücken. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie im Auftrag der Wissenschaftsplattform Klimaschutz. Jenseits der viel diskutierten Technologiestrategien wie dem Ausbau der erneuerbaren Energien, dem Aufbau einer Wasserstoffökonomie oder dem Umstieg auf E-Autos muss Politik für das Erreichen der Klimaneutralität auch die Innovations- und Veränderungspotentiale von Bevölkerung, Kommunen und Unternehmen mobilisieren, schreiben die Autoren Fritz Reusswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Christoph Schleer vom Sinus-Institut.

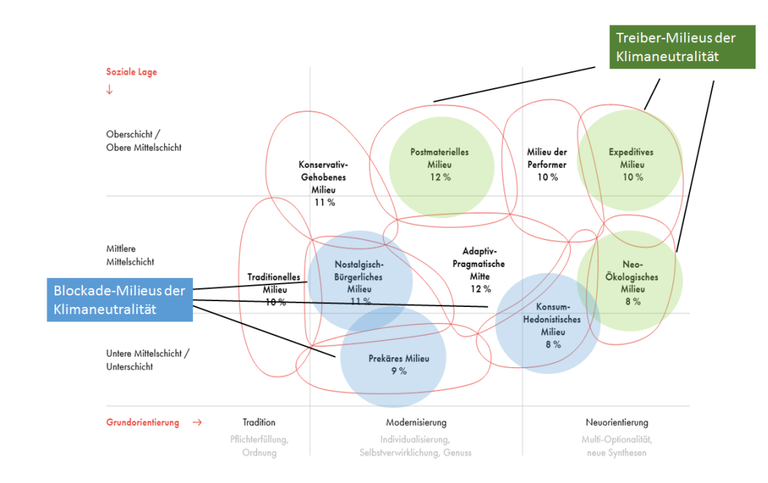

Resonanzfähigkeit von Klimapolitik meint, dass Klimaschutzmaßnahmen an den Vorstellungen und Interessen der Betroffenen anschließen, um die Wahrscheinlichkeit von Zustimmung und aktiver Teilnahme zu erhöhen. Um das Resonanzpotential von Klimapolitik zu identifizieren, untersucht die Studie systematisch verschiedene gesellschaftliche Gruppen sowie im aktuellen Klimadiskurs weniger präsente Akteure wie Kommunen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in ihrer Betroffenheit von und Haltung zu Klimapolitik – und leitet daraus Vorschläge und Empfehlungen ab.

Die Resonanzfähigkeit von Klimaschutzpolitik wird auch ein Thema des ersten Jahresgutachten der Wissenschaftsplattform Klimaschutz sein, das am 18. Februar 2022 veröffentlicht wird.

Downloads:

- Studie zu Resonanzfähigkeit von Klimapolitik | Reusswig, F. A. und Schleer, C. im Auftrag der WPKS

- Pressemitteilung: Studie zu Resonanzfähigkeit von Klimapolitik| WPKS, Berlin, 14. Februar 2022