Klimaneutralität nur möglich mit langfristiger CO2-Speicherung

09.11.2022: Empfehlungen der Wissenschaftsplattform Klimaschutz zu CCS und negativen Emissionen

Nur mit der dauerhaften Speicherung von CO2 wird Klimaneutralität zu erreichen sein. Darauf weist ein Impulspapier der Wissenschaftsplattform Klimaschutz hin und gibt Empfehlungen für die von der Bundesregierung geplante Carbon Management Strategie.

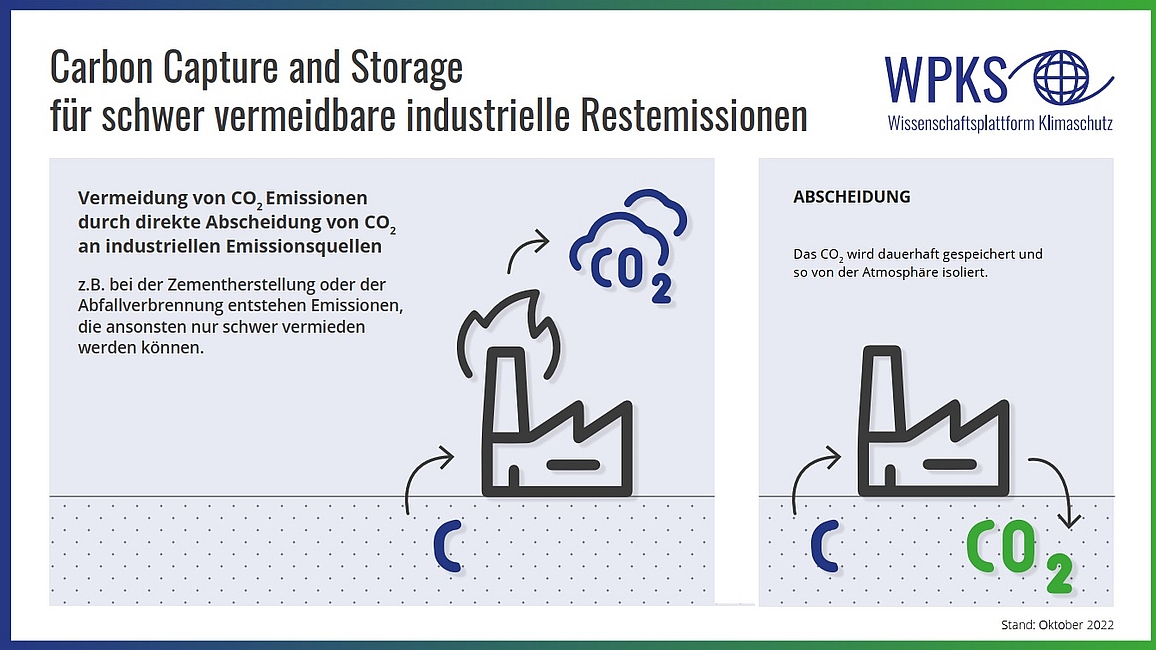

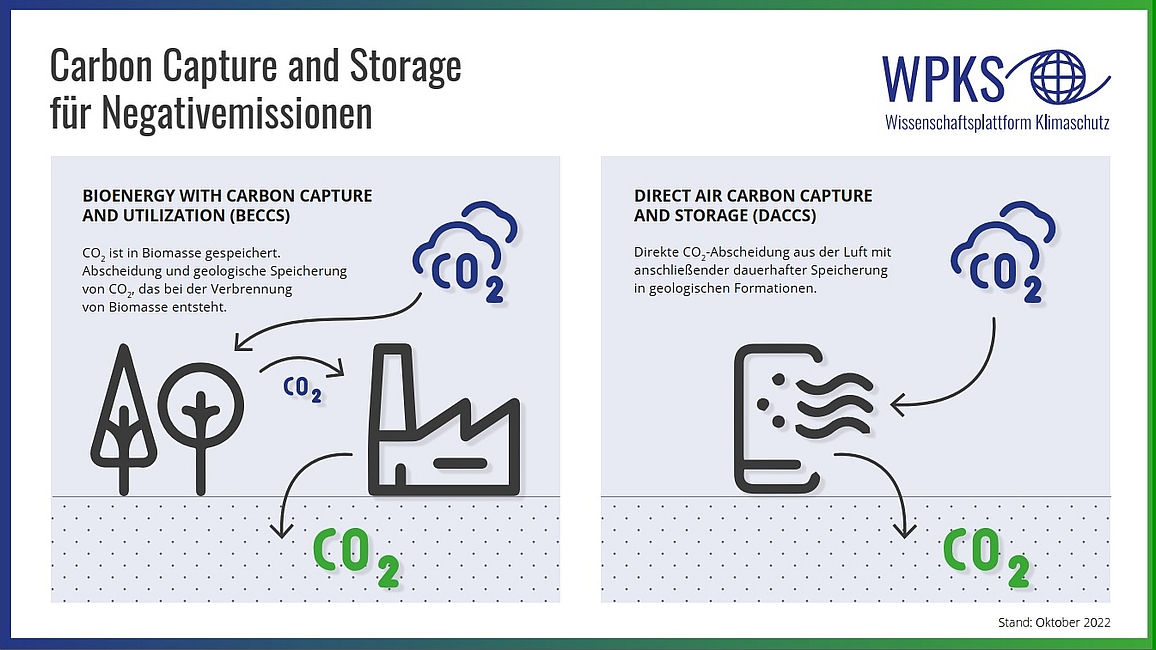

Die Abscheidung und dauerhafte Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) wird vor allem für zwei Bausteine der bis 2045 angestrebten Klimaneutralität gebraucht. Zum einen für die Vermeidung von Prozessemissionen aus der Industrie, die nach heutigem Wissensstand anderweitig nicht vermieden werden können. Zum anderen für Negativemissionen, um bereits emittiertes CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entziehen und dauerhaft einzulagern. So sollen auch langfristig noch auftretende Emissionen, vor allem aus der Landwirtschaft, kompensiert werden.

„In den einschlägigen Szenario-Rechnungen für das Erreichen der Klimaneutralität in Deutschland spielen CCS und Negativemissionen eine wichtige Rolle“, betont Dr. Felix Matthes, Lenkungskreismitglied der Wissenschaftsplattform Klimaschutz (WPKS). „Wenn wir es ernst meinen mit der Klimaneutralität bis 2045, dann müssten wir diese Verfahren jetzt möglich machen.“

Um Negativemissionen und die Vermeidung von industriellen Restemissionen zu ermöglichen, muss die Bundesregierung aus Sicht des Lenkungskreises der WPKS vor allem Rahmenbedingungen für den Transport und die geologische Speicherung von CO2 schaffen. Transport-Infrastrukturen müssen geplant, genehmigt und finanziert werden. Darüber hinaus muss die Frage beantwortet werden, wo das CO2 am Ende dauerhaft gespeichert sein soll.

Prof. Dr. Holger Hanselka, Lenkungskreismitglied der WPKS erläutert: „Es gibt da eine ganze Reihe von Aspekten. Das hat technisch-technologische Komponenten: Wie funktioniert das überhaupt? Es hat aber auch wirtschaftliche Komponenten: Wer bezahlt das überhaupt? Es hat gesellschaftliche Komponenten: Wer möchte das überhaupt? All dies zu adressieren gehört in eine Carbon Management Strategie und ist ganz klar eine Aufgabe der Gesellschaft und damit eine Aufgabe der Politik.“

Umfassende Carbon Management Strategie als Grundlage notwendig

Die politische Debatte zu CCS für industrielle Restemissionen und Negativemissionen nimmt derzeit an Fahrt auf. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die Notwendigkeit auch von technischen Negativemissionen betont und eine Langfriststrategie für den Umgang mit unvermeidlichen Restemissionen angekündigt. Bis Ende des Jahres muss sie eine Evaluierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) vorlegen und darin unter anderem bewerten, welchen Beitrag Abscheidung, Transport und dauerhafte Speicherung von Kohlendioxid für Klimaschutz, Energieversorgung und Industrieproduktion leisten können. Für 2023 hat die Bundesregierung die Entwicklung einer Carbon Management Strategie angekündigt. „Der Lenkungskreis der WPKS unterstützt die Entwicklung einer umfassenden Carbon Management Strategie. Die Strategie sollte Wege in die Anwendung zeigen, aber auch die damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen benennen und abwägen. Hier sollten alle betroffenen Gruppen, Wirtschaft genauso wie Gesellschaft, einbezogen werden “, betont Prof. Dr. Karen Pittel, Mitglied des Lenkungskreises der WPKS.

Um den Diskurs um CCS voranzubringen, hat der Lenkungskreis im Rahmen eines Stakeholder-Workshops die damit verbundenen Fragen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Industrie, Zivilgesellschaft und Politik in einem Workshop diskutiert. Auf dieser Grundlage leitet der Lenkungskreis der WPKS Empfehlungen für die Entwicklung einer Carbon Management Strategie ab:

- Differenzierte Regulierung schaffen: Auch wenn es große Überschneidungen zwischen Negativemissionen und (Industrie-)CCS sowie Carbon Capture and Use (CCU) gibt, sollte die Politik rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, die klar zwischen den verschiedenen Formen des Umgangs mit CO2 unterscheiden. Nur so kann sichergestellt werden, dass nur dauerhafte Emissionsvermeidung auch als solche angerechnet wird.

- Kriterien für Restemissionen festlegen: Die Bundesregierung sollte einen informierten gesellschaftlichen Konsens zu nicht vermeidbaren Restemissionen befördern und im Rahmen dieses Prozesses Kriterien für unvermeidbare Restemissionen erarbeiten, an die auch finanzielle Unterstützung für die Umsetzung von CCS- und Negativemissionsmaßnahmen anknüpfen kann. Ziel dabei sollte es sein, zu gewährleisten, dass CCS- und Negativemissionstechnologien nicht zu einer Abschwächung von Emissionsreduktionsanstrengungen führen und weiterhin alle Potenziale der Emissionsvermeidung ausgeschöpft werden.

- Infrastrukturplanung vorantreiben, Lock-in-Effekte vermeiden: Die Planung einer CO2-Infrastruktur sollte Kernbestandteil einer Carbon-Management Strategie sein. Bei der Planung sollten Kriterien dafür formuliert und geklärt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen Industriestandorte in diese neue Infrastruktur eingebunden werden sollen. Zugleich sollte die Strategie explizit die Gefahr von Lock-in-Effekten durch den Anschluss einzelner Standorte an die CO2-Infrastruktur adressieren. Zumindest in der Anfangszeit werden Aufbau und Nutzung einer CO2-Infrastruktur von öffentlicher Finanzierung abhängen. Geeignete Rahmenbedingungen sollten sicherstellen, dass Unternehmen, die diese Infrastruktur nutzen, zunächst andere Möglichkeiten zur Minderung ihrer CO2-Emissionen ausschöpfen.

- Multimodalität ermöglichen: Neben dem Pipeline-Transport fehlen für andere CO2-Transportarten funktionierende rechtliche Rahmenbedingungen. Die EU-Kommission hat hierzu bereits konkrete Umsetzungsvorschläge gemacht.

- Auch inländische Speicherstätten in den Blick nehmen: Um mittel- und langfristig Alternativen zu Speicherstätten im europäischen Ausland zu schaffen, sollte die Bundesregierung auch potentielle Standorte für Speicherstätten in Deutschland prüfen. Dazu sollten gemeinsam mit Stakeholdern die Voraussetzungen für gesellschaftliche Akzeptanz geschaffen werden. Der Aufbau eines transparenten Monitoring-Systems entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielt dabei eine Schlüsselrolle.

- Impulspapier des Lenkungskreises der WPKS: Negative Emissionen und CCS für die Klimaneutralität | Universität Greifswald im Auftrag der WPKS

- Video: Workshop der Wissenschaftsplattform Klimaschutz - 06. September 2022 in Berlin | WPKS

Beiträge der Beteiligten:

- Input Dr. Erika Bellmann | Bellona

- Input Frederik Braun | BBH

- Input Prof. Dr.-Ing. Roland Dittmeyer | KIT

- Input Dr. Joachim Hein | BDI

- Input Prof. Dr. Matthias Kalkuhl | MCC

- Input Dr. Georg Kobiela | Germanwatch

- Input Dr. Julia Pongratz | CDRterra

Haftungsausschluss: Der DLR Projektträger hat als Mitorganisator am Workshop "Negative Emissionen und CCS für die Klimaneutralität: Stand der Forschung und der Weg zu einer Carbon Management Strategie" am 6. September 2022 in Berlin teilgenommen. Der DLR Projektträger hat sich als Betreiber der Website "Wissenschaftsplattform Klimaschutz" bereit erklärt, die Vorträge der Redner/innen mit deren expliziter Zustimmung im PDF-Format auf dieser Seite zum Download zur Verfügung zu stellen. Eine inhaltliche Kontrolle der Vorträge hat seitens des DLR als demjenigen, der die Informationen hier einstellt, nicht stattgefunden. Sollten Sie bemerken, dass die Vortragsfolien inhaltlich nicht korrekte Informationen oder urheberrechtswidrige oder anderweitig gegen das Gesetz verstoßende Inhalte enthalten, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung an die Geschäftsstelle der Wissenschaftsplattform Klimaschutz. Wir werden die betreffenden Inhalte sodann umgehend entfernen.